Организации вправе создавать архивы. Если архив создан, то Организации обязаны разрабатывать и утверждать перечни документов, образующихся в процессе их деятельности с указанием сроков их хранения и обеспечить его сохранность.

Архив Организации создается либо как отдельное структурное подразделение или находится в составе структурного подразделения.

Вопросов по этой теме очень много. Начнём с самого часто задаваемого вопроса…

Нужно ли измерять параметры микроклимата в помещениях, где располагается архив?

По данному вопросу ещё в 2018 году были даны разъяснения со стороны ФАУ НИА: “Установление конкретных показателей контроля условий архивного хранения документов, в том числе допустимых отклонений от них, и порядок их регистрации не являются обязательными требованиями.” Ознакомиться с презентацией можно перейдя по ссылке.

Но давайте обратимся к Приказу Федерального архивного агентства от 31 июля 2023 года № 77 “Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях” (с официальной версией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке). Он чётко регламентирует нормы. В статье 88 оговорены оптимальные условия хранения архивных документов:

1) для документов на бумажном носителе температура (17 – 19) °C, относительная влажность воздуха (50 – 55) %;

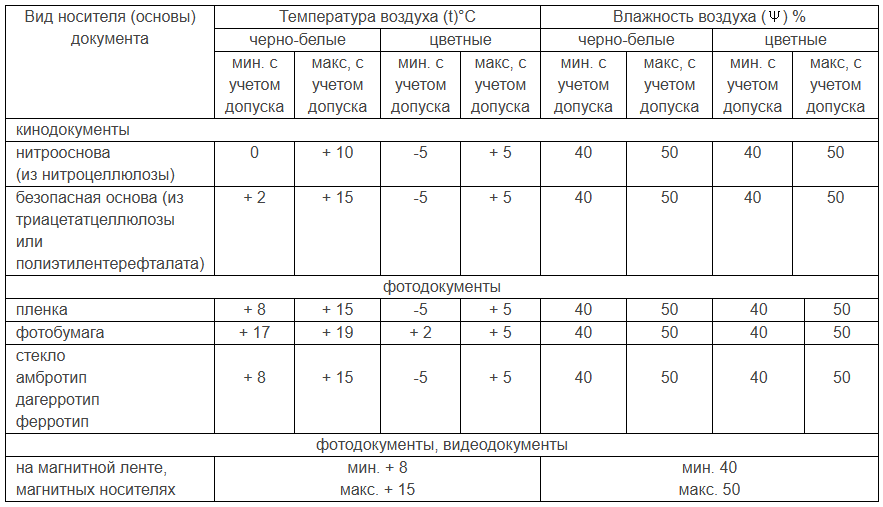

2) для аудиовизуальных документов – в соответствии с пунктом 5.14 Правил, утвержденных Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 “Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях” (с официальной версией можете ознакомиться, перейдя по ссылке):

3) для документов на магнитных дисках и дисковых накопителях температура (8 – 18) °С, относительная влажность воздуха (45 – 65) %;

4) для документов на оптических дисках температура (10 – 23) °C, относительная влажность воздуха (20 – 50) %.

Также в пункте 89 оговорено, что не допускаются сезонные и суточные колебания температуры более чем на 5 °C и относительной влажности воздуха более чем на 10 %.

Но ведь температура не подходит, если в помещении архива работают люди. Что делать?

Условия по микроклимату – оптимальные. Т.е. не регламентируют жёсткое соблюдение этих норм и не ставят нас в рамки. Поэтому Вы можете издать распоряжение по подразделению за подписью руководителя лаборатории. В нём Вы опишите, что был проведён анализ данных, который включает в себя анализ условий эксплуатации/хранения оборудования, реактивов, санитарные правила и нормы для работ в помещениях (например СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4, ГОСТ 30494-2011). По итогам анализа было принято решение, что температура в помещении, где располагается архив, может варьироваться в рамках: “от … до …”. Данный диапазон рабочих температур не повлияет на состояние, читаемость бумажного и электронного архивного фонда, т.е. не произойдёт его порча. Формулировку распоряжения конечно же Вы можете придумать самостоятельно. Главное, чтобы была бумажка.

А нужно ли замерять освещенность в помещении архива?

Прямым текстом требований к данному параметру нет. Но если обратиться к Статье 76 подпункт б Приказа № 77, то Организация должна соблюдать световой режим.

Естественное освещение в архивохранилище допускается при условии применения на окнах светорассеивателей, регуляторов светового потока (специальных стекол), защитных фильтров и покрытий, жалюзи. Для искусственного освещения применяются лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой поверхностью. Разрешается применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра, светодиодных светильников, разрешенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере пожарной безопасности.

Обеспечение сохранности архивных документов

Архивные документы необходимо хранить в темноте, для чего они размещаются в первичных средствах хранения, а также в шкафах или на стеллажах закрытого типа. На первичном средстве хранения архивных документов указываются номер и название фонда, номер описи дел, документов, крайние номера единиц хранения, размещенных в нём.

Чем (каким оборудованием) и как часто измерять параметры микроклимата в помещении архива?

Статья 90 Приказа № 77 регламентирует каким оборудованием и как часто необходимо контролировать параметры микроклимата: термометр и гигрометр или термогигрометр, размещенные в одной или нескольких контрольных точках (в зависимости от конструкционных особенностей и площади) вдали от отопительных и вентиляционных систем на высоте не менее 1 м от пола:

1) в специализированном здании – не реже 1 раза в неделю;

2) в специально оборудованном для хранения документов изолированном помещении – не реже 2 раз в неделю;

3) при несоответствии параметров нормативным требованиям – 1 раз в сутки.

Нужно ли фиксировать данные по микроклимату в помещении архива?

И вот подходя к статье 91 мы окончательно опускаем руки и понимаем, что фиксировать данные по микроклимату в помещении архива необходимо: в архиве должна вестись фиксация температурно-влажностных характеристик воздушной среды и мер, принятых по нормализации температурно-влажностного режима в случаях его нарушения. А это значит, для помещения, где у нас находится архив, необходимо завести журнал по регистрации параметров микроклимата. Но поскольку формулировка “температурно-влажностного”, то это значит, что световые параметры фиксировать не нужно.

Нужно ли и как часто проводить уборку помещения, где располагается архив?

Согласно статье 92 влажную уборку полов, обеспыливания оборудования и первичных средств хранения, обработки цокольных частей стеллажей, плинтусов, подоконников в помещении архива необходимо проводить не реже 1 раза в месяц водными растворами антисептиков. Благо не сказано, что необходимо фиксировать данный факт. Но, возможно, Вас попросят доказать, что уборка проводится.

Где должен располагаться архив?

На основании Приказа № 77 архив размещается в здании или отдельных помещениях здания (в специально оборудованном для хранения документов изолированном помещении – архивохранилище или в запирающихся шкафах или сейфах). Основные помещения, предназначенные для хранения, учета, комплектования и использования архивных документов, и вспомогательные (административно-хозяйственного, технического и бытового назначения), должны соответствовать общим требованиям безопасности к общественным зданиям и сооружениям.

Хранение архивных документов обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на поддержание архивных документов в оптимальном физическом состоянии, минимизацию рисков их порчи и (или) утраты, в состав которого входят:

1) предоставление изолированных помещений для размещения архивных документов и проведения работ, связанных с архивным хранением, оснащенных средствами пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией, оборудованием для хранения документов (не забываем следить за требованиями пожарной безопасности, а это значит должен вестись журнал по учету средств пожаротушения);

2) организация и обеспечение соблюдения противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов;

3) выполнение требований к размещению документов в архивохранилище;

4) проведение проверки наличия и состояния сохранности архивных документов;

5) описание (составление описей дел, документов) и своевременная постановка архивных документов на учет.

Какие документы в лаборатории регламентируют ведение архива?

Согласно Приказу № 77 архив, являющийся отдельным подразделением юридического лица, в своей деятельности руководствуется уставом; архив, входящий в состав структурного подразделения – положением о структурном подразделении, а также положением об архиве.

Кто ответственный за архив?

Согласно Приказу № 77 допускается возложение трудовых (должностных) обязанностей по организации хранения, комплектования, учета и использования документов, а также по обеспечению деятельности архива на конкретного работника (работника архива – лица, ответственного за архив). Таким образом ответственный за архив назначается:

- Приказом по Организации – если архив руководствуется уставом;

- Распоряжением по подразделению – если архив входит в состав структурного подразделения.

Как долго хранятся документы в архиве?

Сроки хранения документов устанавливаются на основании Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также перечней типовых архивных документов с указанием сроков их хранения, перечней документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, подведомственных им Организаций, с указанием сроков их хранения.

Установлены ли конкретные сроки в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (с официальной версией можно ознакомиться на данном сайте)? Нет, только обязывает хранить. Установлены ли конкретные сроки в Приказе Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 (с официальной версией можно ознакомиться на данном сайте)? Аналогично. Но всегда есть другие документы. Самый обширный в данном вопросе – Приказ Федерального архивного агентства от 28 декабря 2021 года № 142 “Об утверждении перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения” (с официальной версией Вы можете ознакомится, перейдя по ссылке). К примеру, документы об утилизации должны храниться 3 года; протоколы первичной (повторной, периодической) аттестации и аттестаты первичной аттестации испытательного оборудования – до минования надобности (а этот период лаборатория должна сама установить и аргументировать); документы о периодическом осмотре состояния оборудования – 3 года (для опасных промышленных объектов – 5 лет); договоры органов по сертификации с аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) о проведении исследований и измерений продукции – 5 лет и так далее. Также, Вы можете ознакомиться с Приказом Федерального архивного агентства от 12.12.2023 г. № 154 «Об утверждении Инструкции по применению Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения ” (с официальной версией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке). Данный документ поясняет, что означают графы соответствующих разделов в Приказе Росархива № 142.

Конечно, есть и другие документы, которые регламентируют свои требования к срокам хранения архивных документов, например:

- Технические регламенты, к примеру: Технический регламент Таможенного союза “О безопасности средств индивидуальной защиты”. Срок хранения протоколов испытаний в лаборатории не менее 10 лет. Ссылка на официальную версию документа.

- Срок хранения документов, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ – не менее 5 лет. Ссылка на официальную версию документа. Более подробно о ведении прекурсоров Вы можете ознакомиться в нашей статье.

Со своей стороны рекомендуем ставить срок хранения документов в аккредитованной лабораторий – не менее 5 лет (цикл аккредитации). Документы о первичной аттестации оборудования желательно хранить на протяжении всего периода эксплуатации конкретной единицы оборудования. Возможно, поскольку аттестацию не отследить в электронном ресурсе как поверку на средства измерения, всю аттестацию конкретной единицы оборудования лучше хранить на протяжении эксплуатации. Если Вы в силу специфики работы своей лаборатории будете знать конкретные примеры, просьба написать нам в телеграмм чат, чтобы мы могли актуализировать статью для общего пользования.

Можно ли сократить срок хранения архивных документов?

Статья 33 Приказа № 77: снижение нормативно установленных сроков хранения документов запрещается.

Какие документы сдаются в архив?

Архив комплектуется документами временных (свыше 10 лет) сроков хранения, временного хранения (до 10 лет хранения включительно) и постоянного. Списка, в котором был бы приведён конкретный перечень документов, обязательных для передачи в архив, к сожалению, нет, за исключением вышеупомянутого Приказа Росархива № 142. Поэтому всё зависит от специфики работы конкретной лаборатории и что установлено в её системе менеджмента. Но исходя из предыдущего раздела под обязательные можно внести все те, срок хранения которых установлен внешними нормативно правовыми документами. Конечно же, мы должны сохранять все документы, связанные с работой лаборатории: документы касаемо внутренних аудитов, повышения квалификации, проведения сличительных испытаний, рабочие журналы и так далее. Этот список с конкретно установленными сроками должен быть оформлен либо в Вашей системе менеджмента, либо отдельным реестром/приказом/матрицей. Таким образом, чтобы Вы легко могли ориентироваться.

Что входит в понятие справочно-поисковые средства к документам архивного фонда?

Система справочно-поисковых средств включает архивные справочники на бумажном носителе и (или) в электронном виде:

1. Обязательные – описи дел документов;

2. Вспомогательные (необязательные) – справка к фонду, каталоги, указатели и обзоры, служебные картотеки, реестры, базы данных и другие справочники. Состав вспомогательных архивных справочников Организация определяет самостоятельно.

Структура архива

Документы становятся архивными с 1 января года, следующего за годом, в котором они были закончены делопроизводством. Документы, образовавшиеся в процессе деятельности составляют документальный фонд. Каждой единице хранения, после включения ее в годовой раздел описи дел должен быть присвоен архивный шифр, который состоит из: номера архивного фонда (если архив по Организации), номера описи дел, документов, номера единицы хранения. На единицах хранения, содержащих документы на бумажном носителе, архивный шифр наносится на обложку в левом нижнем и правом верхнем углах в целях обеспечения учета и идентификации. При этом обозначение, наносимое в правом верхнем углу, переворачивается на 180 градусов по отношению к обозначению в левом нижнем углу единицы хранения.

Единицей классификации и систематизации документов в документальном фонде является дело. Законченные делопроизводством (исполненные) документы формируются в дела по номенклатуре дел.

Если документы хранятся в архиве Организации, то номенклатура дел (рекомендуемый образец приведен в конце статьи) составляется на основании номенклатур дел структурных подразделений (рекомендуемый образец приведен в конце статьи). Номенклатура дел разрабатывается в конце каждого года, подлежит согласованию и утверждается руководителем Организации или уполномоченным им лицом (если архив внутри структурного подразделения, то утверждается руководителем подразделения). Номенклатура дел вводится в действие с 1 января следующего календарного года.

По окончании делопроизводственного года составляется итоговая запись номенклатуры дел о количестве заведенных дел (томов дел) постоянного и временного сроков хранения на бумажном и отдельно на электронных носителях.

Формирование дел на хранение в архив

При формировании дел необходимо соблюдать следующие требования:

1) документы разного срока хранения (до 10 лет, свыше 10 лет, постоянные) группируются в отдельные дела;

2) в дело включаются документы, которые по своему содержанию соответствуют заголовку дела, предусмотренному номенклатурой дел. Заголовок дела уточняется в соответствии с фактическим составом и содержанием документов;

3) в дело включается один экземпляр каждого документа;

4) в дела группируются документы одного календарного года; исключение составляют переходящие дела, личные дела, которые формируются в течение всего периода работы данного лица в Организации, а также дела, формирование которых связано с отраслевой спецификой, предусматривающей ведение дела в течение определенного или длительного периода времени (например, рабочие журналы);

5) приложения, листы ознакомления, согласования и резолюции к документам являются их неотъемлемой частью и включаются в дело вместе с документами, к которым они относятся;

6) приказы (распоряжения) группируются в дела в соответствии с установленными для них сроками хранения;

7) личные дела формируются отдельно на каждого работника, документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по мере поступления;

9) не допускается группировать в дела черновые и дублетные экземпляры документов, а также документы, подлежащие возврату.

Полное оформление дел на бумажном носителе предусматривает:

1) изъятие файлов-вкладышей, скрепок, металлических скоб, стикеров, физически обособленных носителей электронных документов;

2) нумерацию листов дела;

3) составление листа-заверителя дела (рекомендуемый образец приведен в конце статьи);

4) составление внутренней описи документов дела (рекомендуемый образец приведен в конце статьи);

5) оформление обложки дела (рекомендуемый образец приведен в конце статьи);

6) подшивку или переплет документов дела (неформатные документы хранятся в закрытых твердых папках или в коробках);

7) лист использования (при необходимости).

Дело на бумажном носителе не должно содержать более 250 листов при толщине корешка не более 4 см.

Документы подшиваются на четыре прокола (на три прокола – для малоформатных дел) в твердую обложку с учетом возможности чтения всех документов, дат, виз и резолюций на них.

Физически обособленные носители электронных документов, содержащиеся в деле на бумажном носителе, подлежат изъятию и являются самостоятельными единицами хранения.

В листе-заверителе и во внутренней описи документов дела (при наличии) на бумажном носителе указываются архивный шифр и заголовок электронного документа или единицы хранения, изъятых из дела на бумажном носителе.

При проставлении нумерации листов в делах соблюдаются следующие требования:

1) нумерация производится арабскими цифрами простым графитным карандашом или нумератором с водостойкой штемпельной краской;

2) номера листов проставляются в правом верхнем углу листа документа;

3) фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу;

4) лист с наклеенными документами (вырезками, выписками, фотографиями) нумеруется как один лист;

5) листы (вырезки, вставки текста, переводы), подклеенные одним краем к другому листу, нумеруются отдельно;

6) конверты с вложениями, подшитые в дело, нумеруются в следующем порядке – вначале нумеруется конверт, а затем очередным номером – каждое вложение в конверте;

7) подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов (включая печатные издания) нумеруются в общем порядке или сохраняют собственную нумерацию, если она соответствует порядковому расположению листов в деле;

8) листы больших форматов подшиваются за один край и нумеруются как один лист;

9) все листы дела (тома, части) на бумажном носителе (кроме листа-заверителя дела и внутренней описи документов дела) нумеруются в валовом порядке.

В случаях обнаружения ошибок в нумерации листов дела проводится перенумерация или использование литерных номеров листов.

Лист-заверитель дела составляется на отдельном листе, подписывается его составителем, подшивается (вклеивается) в дело. Все последующие изменения в составе и состоянии дела отмечаются в листе-заверителе со ссылкой на соответствующий акт.

Изменения состава документов дела отражаются в графе “Примечание” внутренней описи документов дела со ссылками на соответствующие акты.

На обложке дела указываются:

1) полное и сокращенное (в скобках) наименование Организации (при наличии) в именительном падеже;

2) наименование структурного подразделения (при наличии). При изменении наименования Организации или структурного подразделения в течение периода, охватываемого документами дела, на обложке дела указывается последнее наименование;

3) индекс дела по номенклатуре;

4) номер тома (части);

5) заголовок дела (тома, части), соответствующий фактическому составу и содержанию документов дела. Если дело состоит из нескольких томов (частей), на обложку каждого тома (части) выносится общий заголовок дела, а также заголовок и номер каждого тома (части). В заголовках дел, содержащих копии документов, делается указание на наличие копий. Подлинность документов дела в заголовке не оговаривается;

6) крайние даты документов, помещенных в дело (тома, части). Если в дело включены документы, дата которых не совпадает с датой дела, то под датой с новой строчки делается об этом запись: “В деле имеются документы за… год(ы)”. При обозначении даты документа сначала указывается число, затем месяц и год. Число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца – прописью.;

7) количество листов в деле (томе, части) и указывается на основании листа-заверителя;

8) срок хранения дела, установленный в соответствии с нормативными правовыми документами;

9) архивный шифр дела;

10) пометка “Для служебного пользования” или гриф ограничения доступа (при наличии).

В случае если нанесение реквизитов на обложку невозможно, в дело подшивается или приклеивается титульный лист (до первого листа дела). Титульный лист не нумеруется и не учитывается при общей нумерации листов дела.

Как оформить опись дел для документов, передающихся в архив?

Архивные документы передаются на хранение в архив по описям дел, составленным в структурных подразделениях (рекомендуемые образцы приведены в конце статьи).

Описи дел, документов структурных подразделений составляются в двух экземплярах и представляются работнику архива (лицу, ответственному за архив). Согласно Приказу Росархива № 77 документы предаются не позднее чем через 1 год после завершения дел в делопроизводстве. Конечно, в своих документах Вы можете ужесточить сроки и этот период составит не 1 год, а, допустим, 3 месяца. Главное, чтобы срок передачи дел в архив был регламентирован. Описи электронных документов формируются работником структурного подразделения в те же сроки и представляются работнику архива (лицу, ответственному за архив) в электронной форме.

Описи составляются отдельно:

1) для дел разных категорий по срокам хранения (до 10 лет, свыше 10 лет, постоянные);

3) на дела по личному составу;

4) на электронные документы.

В справочный аппарат к описи дел входят: титульный лист; перечень переименований, изменения Организации (если информация о переименовании не содержится в титульном листе описи), содержание (оглавление); предисловие; список сокращений; указатели к описи (предметный, именной, географической).

При составлении описи дел структурного подразделения соблюдаются следующие требования:

1) заголовки дел вносятся в опись полностью;

2) каждое дело, том, электронный документ вносится в опись под самостоятельным порядковым номером;

3) графы описи заполняются в соответствии со сведениями, которые вынесены на обложку дела (для электронных документов – в соответствии с регистрационно-учетными сведениями (метаданными), сформированными в информационной системе);

4) графа описи “Примечания” используется для отметок о приеме дел, особенностях физического состояния, о передаче дел другим структурным подразделениям со ссылкой на соответствующий акт, и о наличии копий.

На титульном листе описи дел указываются:

1) полное наименование Организации и подразделения;

2) номер архивного фонда (если такое предусмотрено);

3) номер и название описи;

4) крайние даты внесенных в опись единиц хранения.

В предисловии к описи дел указываются сведения в хронологических рамках крайних дат единиц хранения, включенных в опись:

1) об изменениях в наименовании Организации и (или) подразделения;

2) о содержании и полноте дел.

Первому годовому разделу описи дел присваивается номер описи по листу фонда, все последующие годовые разделы числятся за данным номером до завершения описи. Не допускается присвоение описям дел одинаковых учетных номеров в пределах одного фонда.

Если опись дел, документов состоит из нескольких годовых разделов, томов, итоговая запись составляется к каждому годовому разделу, тому. К каждому последующему годовому разделу, тому в нарастающем порядке составляется сводная итоговая запись. Годовые разделы, если они не являются законченной описью, не подшиваются и не переплетаются. Законченная опись дел, документов на бумажном носителе должна включать не более 9999 единиц хранения. Законченная опись дел вместе с титульным листом и справочным аппаратом к ней заключается в твердую обложку, нумеруется и подшивается или переплетается. Каждая законченная опись дел, каждый том описи дел должны иметь лист-заверитель.

В конце описи дел, документов за последней описательной статьей заполняется итоговая запись, в которой указываются (цифрами и прописью) количество дел, первый и последний номера дел по описи дел, а также оговариваются особенности нумерации дел в описи (наличие литерных и пропущенных номеров).

Как передаются дела в архив?

Передача дел на хранение в архив осуществляется по графику, согласованному с руководителями структурных подразделений, и утвержденному руководителем Организации или уполномоченным им лицом.

Прием-передача дел производится работником архива (лицом, ответственным за архив) в присутствии работника структурного подразделения. В отметке о приёме дел в конце каждого экземпляра описи дел указываются количество фактически принятых дел, номера отсутствующих дел, дата приема-передачи дел, а также подписи и расшифровки подписей указанных работников.

При приеме-передаче дел, содержащих документы на бумажном носителе, проверяются:

1) соответствие заголовка дела по описи дел, документов структурного подразделения содержанию документов в деле;

2) правильность оформления и группировки документов, включенных в дело;

3) качество подшивки или переплета дела;

4) правильность нумерации листов дела;

5) правильность составления внутренней описи документов дела (при наличии);

6) правильность оформления обложки дела;

7) наличие и правильность заполнения листа-заверителя дела.

В случае обнаружения нарушения формирования и оформления дел они должны быть устранены работником структурного подразделения.

Нужно ли проверять состояние архивных документов и как часто?

Архивные документы проверяются на предмет их фактического наличия и физического состояния в плановом порядке: не реже одного раза в 10 лет, а с пометкой “Для служебного пользования” – не реже одного раза в 5 лет.

Внеплановая проверка наличия архивных документов (сплошная или выборочная) назначается:

1) при смене руководителя архива (работника, ответственного за архив);

2) при подготовке архивных документов к передаче в государственный (муниципальный) архив;

3) после массового перемещения архивных документов, чрезвычайной ситуации и (или) других обстоятельств, в результате которых они могли бы быть утрачены или повреждены;

4) при реорганизации Организации или объединения подразделения.

Проверка наличия документов проводится двумя работниками архива (лицом, ответственным за архив и иным специально назначаемым работником) посредством визуального осмотра единиц хранения и сверки описательной статьи описи дел, документов с заголовком (описанием) на обложке единицы хранения.

Проверка наличия документов включает:

1) выверку архивных учетных документов и устранение выявленных в них неточностей;

2) установление фактического наличия единиц хранения в соответствии с архивными учетными документами;

3) выявление неправильно оформленных единиц хранения (дел);

4) выявление и постановку на учет документов и единиц хранения, требующих физико-химической, профилактической и (или) реставрационно-профилактической обработки;

5) организацию розыска отсутствующих документов.

При проверке наличия документов необходимо:

1) сохранять порядок расположения единиц хранения согласно указателям;

2) помещать на места надлежащего хранения обнаруженные во время проверки неправильно размещенные единицы хранения;

3) изымать с последующей изоляцией документы, единицы хранения, зараженные плесенью и (или) другими биологическими вредителями (для документов на бумажном носителе);

4) проставлять отметку “ПРОВЕРЕНО” с указанием номера и даты акта проверки в конце проверенной описи дел, документов.

В ходе проверки наличия документов не допускается:

1) вносить выявленные в ходе проверки неучтенные дела, документы в опись до их технической обработки и описания (включения в описи дел, документов);

2) делать какие-либо пометки или записи, не предусмотренные процессом проверки наличия и состояния, в описях дел, документов, и в других обязательных архивных учетных документах.

По результатам проверки наличия документов должны быть составлены и подписаны работниками архива (лицами, проводившими проверку), а затем утверждены руководителем Организации или уполномоченным им лицом:

1) акт проверки наличия и состояния архивных документов (рекомендуемый образец приведен в конце статьи);

2) акт о технических ошибках в учетных документах (рекомендуемый образец приведен в конце статьи), который составляется в случае выявления несоответствия записей в архивных учетных документах фактической информации;

3) акт об обнаружении архивных документов, не относящихся к данному фонду и неучтенных (рекомендуемый образец приведен в конце статьи), который составляется в случае обнаружения неучтенных архивных документов, не относящихся к данному фонду.

Проверка наличия документов считается завершенной после утверждения акта проверки наличия и состояния архивных документов, после внесения по результатам проверка необходимых изменений в архивные учетные документы.

Что делать, если обнаружилась пропажа документов в архиве?

В случае обнаружения отсутствия дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел, структурным подразделением принимаются меры по их розыску. Розыск проводится в течение 1 года с даты выявления их отсутствия. Допускается продление срока розыска документов на 1 год.

Если принятые меры не дали результатов, то на необнаруженные дела составляется акт об утрате документов пути розыска которых исчерпаны (рекомендуемый образец приведен в конце статьи). Акт подписывается руководителем службы делопроизводства (лицом, ответственным за делопроизводство) и руководителем структурного подразделения (если документ утерян в архиве подразделения). В случае, если архив входит в структуру Организации, то он утверждается руководителем Организации или уполномоченным им лицом и передается вместе с описью дел, документов структурного подразделения работнику архива (лицу, ответственному за архив). В обоих случаях к акту прилагается справка о проведении розыска.

Что делать, если обнаружился повреждённый документ?

Архивный документ, состояние которого исключает возможность восстановления его материального носителя и использования (воспроизведения) содержащейся в нем информации, признается неисправимо поврежденным.

При выявлении неисправимо поврежденного архивного документа составляется акт о неисправимых повреждениях архивных документов (рекомендуемый образец приведен в конце статьи), который утверждается соответствующим уполномоченным должностным лицом (руководителем Организации или руководителем подразделения).

Можно ли выдавать в пользование, на какой срок и как архивные документы?

Архивные документы выдаются во временное пользование на основании письменного разрешения руководителя Организации или уполномоченного им лица (в данном случае можно выпустить разовое распоряжение на руководителя подразделения, архивариуса и т.д.):

1) судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам в соответствии с законодательством РФ;

2) работникам структурных подразделений Организации в целях реализации их служебных обязанностей;

3) исполнение запросов юридических и физических лиц.

В архиве (при наличии читального зала) должен вестись журнал учета посещений читального зала пользователями и работниками Организации.

Единицы хранения, выдаваемые во временное пользование, должны иметь архивный шифр, пронумерованные листы, лист-заверитель дела и лист использования документов (рекомендуемый образец приведен в конце статьи).

Выдача единиц хранения, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии и не прошедших технического оформления и описания, может быть ограничена.

Единицы хранения выдаются во временное пользование на срок, не превышающий:

1) одного месяца – для использования работниками Организации;

2) шести месяцев – судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам.

Продление установленных сроков выдачи документов допускается с разрешения руководителя Организации или лица им уполномоченного.

Выдача архивных документов во временное пользование сторонней Организации производится на основании акта о выдаче архивных документов во временное пользование (рекомендуемый образец приведен в конце статьи). Выдача архивных документов работникам структурных подразделений Организации в целях реализации их служебных обязанностей производится на основании заказа (служебной записки, заявки) на выдачу единиц хранения.

Факт выдачи единиц хранения подлежит обязательной фиксации. Для этого заводится журнал учёта выдачи архивных документов (пример приведён в конце статьи).

Выдачу единиц хранения во временное пользование и прием их обратно, в том числе полистную проверку наличия и состояния документов перед выдачей и при возврате, производит работник архива (лицо, ответственное за архив) в присутствии лица, получающего (возвращающего) единицы хранения. На место выдаваемых единиц хранения и описей дел, документов должна помещаться (подкладываться) карта-заместитель единицы хранения (рекомендуемый образец приведен в конце статьи). При возвращении единицы хранения карта-заместитель изымается и хранится до минования надобности.

Бывают случаи, когда архивные документы необходимо транспортировать. При транспортировке архивных документов вне архива должны быть:

1) соблюдены условия, предотвращающие воздействие на них вредных факторов окружающей среды и механических повреждений посредством применения специальных тары и упаковки;

2) обеспечено их сопровождение работником архива.

Архивные учетные документы, кроме описей дел, документов, описей электронных документов предназначаются для служебного пользования и пользователям архивными документами не выдаются.

Можно ли выдавать из архива, документы содержащие служебную, конфиденциальную информацию?

Доступ к архивным документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. Перечень сведений конфиденциального характера описан в Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 (с официальной версией Указа можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Порядок выдачи архивных документов при получении внешнего запроса

Организация должна уметь организовать приём запросов и направить ответ по результатам их исполнения с использованием почтовой связи и/или официальной электронной почты.

При наличии у Организации финансовых, технических и кадровых возможностей приём запросов и направление ответов по результатам их исполнения осуществляется в форме электронных документов с использованием официального сайта (электронной почты) Организации по согласованию с пользователем.

Поступивший запрос рассматривается и исполняется при наличии в нём наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, почтового и (или) электронного адреса пользователя и темы запроса.

Запрос пользователя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

1) в запросе отсутствует вышеуказанная информация;

2) запрос не поддается прочтению;

3) ответ по существу указанной в запросе темы (вопроса) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую ФЗ тайну (указанная информация может быть предоставлена только при наличии у пользователя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную информацию);

4) запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель Организации или уполномоченное им лицо вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления, Организацию);

5) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников (государственных, муниципальных служащих), а также членов их семей;

6) у пользователя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц, в отношении которых сделан запрос (в случае, если не истек срок ограничения, установленный частью 3 статьи 25 ФЗ № 125-ФЗ).

О причинах оставления запроса без рассмотрения сообщается пользователю в случаях, если его фамилия и почтовый (электронный адрес) поддаются прочтению.

На безвозмездной основе исполняются:

1) запросы социально-правового характера – в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса;

2) тематические запросы органов государственной власти и органов местного самоуправления, направляемые в целях исполнения ими своих полномочий, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, либо в согласованные с ними сроки;

3) запросы о рассекречивании архивных документов, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну – в сроки, установленные законодательством РФ о государственной тайне. Согласно Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 “О государственной тайне” (здесь Вы можете ознакомиться с официальной версией документа) Организации обязаны в течение 3 месяцев рассмотреть его и дать мотивированный ответ по существу запроса. Если они не правомочны решить вопрос о рассекречивании запрашиваемых сведений, то запрос в месячный срок с момента его поступления передается в орган государственной власти, наделенный такими полномочиями, либо в межведомственную комиссию по защите государственной тайны, о чем уведомляются органы государственной власти РФ, подавшие запрос.

Ответы на запросы пользователей, в том числе ответы на запросы социально-правового характера, оформляются в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма.

Архивная справка (рекомендуемый образец приведен в конце статьи) оформляется на бланке Организации и содержит название “Архивная справка”, подписывается руководителем или уполномоченным им лицом и заверяется печатью. Архивная справка, подготовленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре взаимодействия информационных систем, в том числе государственных информационных систем, включая федеральную государственную информационную систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, подключенных к инфраструктуре взаимодействия, в порядке, установленном ПП РФ от 22 декабря 2012 г. № 1382 “О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме”. В тексте архивной справки в хронологической последовательности излагаются события с указанием видов использованных документов, их дат и номеров. В архивной справке допускается цитирование документов, а также указание на подлинность документов, включенных в единицу хранения. В тексте архивной справки данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточности названия, отсутствие имени, отчества (при наличии), инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках (“Так в документе”, “Так в тексте оригинала”). В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором (создателем документа), не поддающиеся прочтению места текста документа (“Так в тексте оригинала”, “В тексте неразборчиво”), а также наличие или отсутствие отметки о заверении документов, послуживших основанием для составления ответа. В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии. В архивной справке должны быть указаны архивные шифры и номера листов единиц хранения. В архивной справке, объем которой превышает один лист, все листы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью Организации (при наличии).

Архивная выписка оформляется на бланке Организации с обозначением названия (“Архивная выписка”) и дословно воспроизводит часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения. В архивной выписке также может оговариваться подлинность документов, включенных в единицу хранения. Архивная выписка заверяется руководителем Организации или уполномоченным им лицом и заверяется печатью. Архивная выписка, подготовленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре взаимодействия информационных систем, в том числе государственных информационных систем, включая федеральную государственную информационную систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, подключенных к инфраструктуре взаимодействия, в порядке, установленном ПП РФ от 22 декабря 2012 г. № 1382. Начало и конец каждого извлечения из архивного документа, а также пропуски в его тексте отдельных слов обозначаются в архивной выписке многоточием. Особенности текста архивного документа, воспроизводимого в архивной выписке, оговариваются так же, как в архивной справке. Оформление архивной выписки осуществляется по аналогии с архивной справкой.

Архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа или его изображение, с указанием архивного шифра и номеров листов. Архивная копия на бумажном носителе заверяется руководителем Организации или уполномоченным им лицом и оформление ее осуществляется по аналогии с архивной справкой. Архивная копия, изготовленная в электронном виде, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре взаимодействия информационных систем, в том числе государственных информационных систем, включая федеральную государственную информационную систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, подключенных к инфраструктуре взаимодействия, в порядке, установленном ПП РФ от 22 декабря 2012 г. № 1382. Имя файла архивной копии, предоставляемой в форме электронного документа, должно содержать архивный шифр документа.

Архивные справки, архивные выписки и архивные копии направляются пользователю с сопроводительным письмом по почте, информационно-коммуникационным сетям или выдаются под расписку пользователю (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) или при предъявлении доверенности.

Информационное письмо оформляется на бланке Организации и содержит ответ о наличии (отсутствии) в архиве архивных документов по теме запроса или сведения об их местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления, Организацию, или по вопросам оказания возмездных услуг, или о рассекречивании архивных документов, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну. Информационное письмо подписывается руководителем Организации или уполномоченным им должностным лицом. Письмо, направляемое в форме электронного документа, заверяется электронной подписью руководителя Организации или уполномоченного им лица.

Можно ли проводить копирование архивных документов?

Изготовление копий с архивных документов осуществляется с разрешения:

- Если архив Организации – руководителя Организации или уполномоченного им лица в порядке, установленном локальным нормативным актом;

- Если архив подразделения – руководителем подразделения на основании соответствующего распоряжения.

Сотрудник, ответственный за архив ведет учет заявок на копирование на бумажном носителе или в электронном виде.

Изъятие архивных документов

Изъятие документов допускается:

- По решению судебных и (или) правоохранительных органов;

- По письменному обращению владельца о возврате ему не полученных в своё время подлинных личных документов о гражданском состоянии, об образовании, о членстве в общественных организациях, а также наград, трудовых книжек.

С изымаемых документов изготавливаются копии, которые заверяются подписью работника архива (лица, ответственного за архив) и печатью Организации и приобщаются к соответствующей единице хранения.

В случае возврата документов из судебных и (или) правоохранительных органов, они помещаются (подкладываются) на место прежнего нахождения, а изготовленные с них копии, если они составляют отдельную единицу хранения, используются как фонд пользования, а если представляют собой отдельные листы единицы хранения – уничтожаются.

Подлинные личные документы выдаются владельцу с разрешения руководителя Организации или уполномоченного им лица по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо его родственнику по предъявлении документа, подтверждающего родство, или иному лицу по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Изъятие (возврат) документов оформляется актом. Акт и другие документы, на основании которых произведено изъятие (возврат), включаются в дело фонда. Изъятие (возврат) документов и их замена на копии отражаются в учетных архивных документах.

Как утилизировать архивные докумены?

Документы, дела, подлежащие уничтожению, передаются в Организацию, занимающуюся переработкой вторсырья, после утверждения руководителем Организации или уполномоченным им лицом акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

Документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку “Для служебного пользования”, а также содержащие информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться путем механического измельчения (шредирования) или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов. Бумажные отходы передаются в Организацию, занимающуюся переработкой вторсырья. Документ, подтверждающий факт утилизации, прикладывается к акту о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Соответствующие изменения вносятся во вспомогательные архивные учетные документы.

Перейдя по ссылке на официальный сайт Росархива, Вы можете ознакомиться и с другими документами Федерального архивного агенства.

Надеемся, что данная статья найдёт своих читателей, будет полезна. Вы можете оставить свои комментарии и замечания на данную тему в Telegram-чат. Мы постараемся Всем ответить. Вместе мы сделаем наши мини статьи более полными.

© 2025 год, lab-info.ru. Все оригинальные материалы, представленные на данном сайте, защищены авторским правом. Материалы могут использоваться исключительно в рамках внутренних рабочих процессов и составления шаблонов для использования в организациях. Любое их воспроизведение, распространение или иное публичное использование допускается только с предварительного письменного разрешения автора. Исключение составляют фрагменты официальных документов (например, выдержки из Приказов, ГОСТов), находящиеся в свободном доступе согласно действующему законодательству.