В последнее время участились случаи, когда лаборатории стали получать замечания по пункту 6.4.11 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (с официальной версией данного стандарта Вы можете ознакомиться по ссылке). Давайте попробуем разобраться.

Как узнать поправочный коэффициент или опорное значение?

- Из эксплуатационной документации. Во многих случаях информация о поправочных коэффициентах содержится в паспорте или руководстве по эксплуатации. Например, для барометра-анероида БАММ-1 в паспорте могут быть указаны поправочные коэффициенты, которые обязательно должны учитыватьсят уже при вводе прибора в эксплуатацию.

- После получение средства измерения с поверки или калибровки.

- После аттестации испытательного оборудования Вы получаете соответствующий документ — аттестат и протокол (первичная аттестация) или только протокол, где указаны проверенные точки, представлены отклонения от номинала (погрешности). Важно: когда прибор применяется в области аккредитации, необходимо использовать только те значения, которые указаны в протоколе и соответствуют точкам, зафиксированным в методике. Например, в ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» (с официальной версией данного стандарта Вы можете ознакомиться по ссылке) сказано, что проба должна сушиться при температуре (105±5) °C. Соответственно, сушильный шкаф, используемый в лаборатории для этой методики, должен быть аттестован именно на это значение. В протоколе аттестации должны быть указаны точки измерения и соответствующие отклонения, подтверждающие, что шкаф соответствует требованиям метода. Не забудьте указать аттестованные характеристики в таблицах оснащённости лаборатории. Подробнее о том, как заполнять формы по оснащённости, мы разбирали в этой статье.

- Для ГСО необходимо ознакомиться с паспортом или с инструкцией. По тексту документа может присутсвовать пункт следующего содержания (например): Рекомендуется готовить растворы при температуре окружающей среды (20±1) °C. При других температурах вводят температурную поправку с учётом рекомендаций ГОСТ 25794.1-83.

Как довести до сотрудников информацию об актуальных опорных значениях или поправочных коэффициентах?

- Информационный лист в уголке качества. Разместите объявление следующего содержания:

«Внимание! При работе с сушильным шкафом (зав. № XXX) использовать только следующие актуальные температуры: …Дата актуализации:…»

При необходимости можно добавить QR-код со ссылкой на протокол аттестации, процедуру или таблицу значений. - Идентификационный лист на шкаф с оборудованием. Прикрепите на шкаф или возле оборудования лист: «Внимание! Используем только актуальные значения калибровки: ….. Дата последней актуализации:…». Первые два варианта не не требуют отдельной документации, не подтверждают того, что сотрудник ознакомился с информацией, но аудитору видно, что лаборатория работает и использует элементы визуальной культуры качества.

- Проводить ежедневное/еженедельное совещание (планёрку) и включить в него тему корректного и актуального применения опорных значений. Завести журнал совещаний и, учавствовашие в совещании сотрудники, ставят в нём подпись.

- Оформить лист ознакомления с документом. При обновлении значений калибровки, аттестации, получении нового ГСО и так далее подготовить лист ознакомления, где сотрудники ставят подписи с подтверждением прочтения изменений.

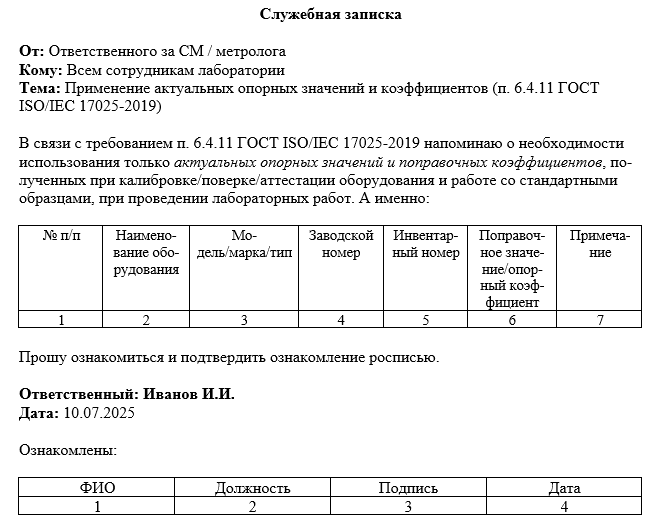

- Через служебные записки (редактируемую версию Вы можете скачать в конце настоящей статьи).

6. Через бирки/наклейки на оборудование. Можно сделать простую бирку/наклейку на видном месте оборудования и предусмотреть в ней строку “Примечание”. Добавить пиктограмму 🛠️ или ⚠️ для визуального акцента. Более подробно о том, как могут выглядеть идентификационные бирки мы писали и приводили наглядные примеры с шаблонами в этой статье.

7. Можно предусмотреть данный раздел в идентифкационных картах на оборудование и разместить их в непосредственной близости к прибору.

8. Выдать каждому сотрудднику документ, в котором указаны поправочные коэффициенты. Плюс: документы всегда под рукой у испытателя. Минус: много затрат и опять же не факт, что человек вспомнит через 3 месяца, что появились новые поправки.

9. Когда дело касается реактивов, растворов, то тут уже индивидуально и формируют соотввествующие журналы.

Где фиксировать поправочные коэффициенты, если калибровка была выполнена силами лаборатории?

Если калибровка оборудования (например, весов) проводится внутри лаборатории без привлечения внешней организации, крайне важно обеспечить документальную прослеживаемость внесённых поправочных коэффициентов. Можно завести отдельный журнал (бумажный или электронный), в который вносятся данные:

- Дата калибровки

- Оборудование (наименование, заводской номер)

- Внесённые поправочные коэффициенты

- Методика калибровки (ссылка на СОП/ПР)

- Ответственный сотрудник (ФИО, подпись)

Такой журнал может быть общим для всех приборов или вестись по типам оборудования.

Более простой в оформлении вариант — лист калибровки на каждый прибор:

- Хранится вместе с паспортом прибора или в папке с сопроводительной документацией

- Заполняется при каждой калибровке

- Может включать график изменения коэффициентов во времени

Можно использовать готовый шаблон или создать собственный с табличной частью и местом для подписи и даты.

Например сотрудник приготовил раствор. Помимо журнала расхода реактивов (карточки или другая форма по СМ лаборатории), приготовления растворов можно оформить журнал по установке и проверке поправочных коэффициентов.

Если прошла калибровка, к примеру, весов, то как вариант оформить журнал калибровки на соотвествующие весы. Это может быть не журнал, а лист калибровки. Последний вариант даже проще в части оформления документа.

Где фиксировать поправочные коэффициенты, если калибровка была выполнена силами ЦСМ или пришло ГСО?

- Сводный журнал поравочных коэффициентов (пример Вы найдёте в конце настоящей статьи). Плюсы: централизованное хранение всей информации по калибровке и ГСО; удобно для внутреннего аудита и подготовки к внешним проверкам. Минусы: в крупных лабораториях сложно обеспечить, чтобы каждый сотрудник регулярно сверялся с журналом; возникает риск использования прибора без учёта актуального коэффициента; такой вариант больше подойдёт для испытательного обордования, где значения устаналиваются раз в 12 месяцев, а не каждую неделю.

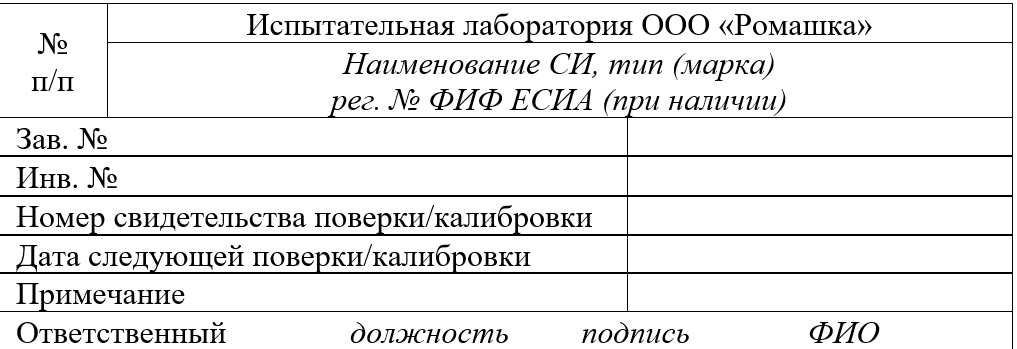

- Можно создать индивидуальные листы/карточки (пример Вы найдёте в конце настоящей статьи) для каждого прибора, в которых будут указаны все актуальные значения. Такие листы размещаются рядом с оборудованием (в пластиковом кармане или рамке), либо хранятся в отдельной папке на рабочем месте. Плюсы: удобно оформлять на каждый прибор; можно вносить развёрнутую информацию (в отличие от короткой строки на бирке); можно хранить историю изменений (например, по годам). Минусы: риск, что лист будет утрачен, испорчен или перемещён; сотрудник может не заглянуть в лист, особенно если он отдельно от прибора; при большом количестве оборудования усложняется ведение учёта.

- Скан-копия паспорта, свидетельства или протокола рядом с прибором / ГСО. Плюсы: информация находится рядом с объектом применения; подходит для редко используемых СИ или ГСО. Минусы: не все сотрудники читают документацию перед началом работы; увеличивает риск случайного игнорирования коэффициентов.

- Идентификационные карточки. Плюсы: можно разместить в непосредственной близости к прибору или внутри кейса с ГСО; презентабельно смотрится при визуальной инспекции аудиторами. Минусы: эффективность зависит от привычки персонала сверяться с карточками; как и в п.2, возможна невнимательность.

- Штрих-коды (пример бирки Вы найдёте в конце настоящей статьи) или QR-коды. Плюсы: удобно для цифрового архива; можно прикрепить к прибору компактную бирку с QR-кодом на PDF/системный документ. Минусы: не на все приборы удобно клеить лишние наклейки; требует доступ к сканеру/смартфону.

- Примечание в идентификационной бирке. Плюсы: информация о коэффициентах или параметрах сразу на виду; логично сочетается с действующей практикой проверки поверки перед работой. Минусы: для оборудования с несколькими параметрами (например, сушильный шкаф) может получиться длинный текст; требует продуманного шаблона бирки.

В идеале стоит сочетать 2–3 подхода:

- Примеры: фиксировать в журнале + добавить строку в идентификационную бирку + QR-код на PDF;

- Главное — учитывать человеческий фактор и привычки конкретного коллектива;

- Не бойтесь экспериментировать: где-то достаточно карточки, а где-то лучше прямая наклейка на корпус с пиктограммой 🛠️.

В любом случае нужно учитывать человеческий фактор, проводить обучение/беседы/планёрки с персоналом (о тонкостях работы с персоналом и стажёрами мы разбирали в этих статьях), внутренние аудиты (более подробно о внутренних аудитах мы писали в этих статьях) и оценивать риски (более подробно о рисках мы писали и приводили примеры в этой статье).

Кто отвественный за актуализацию опорных значений и поправочных коэффициентов?

Во внешней нормативной документации (ГОСТах, приказах) не установлено жёсткое требование к распределению ответственности за актуальность опорных значений и поправочных коэффициентов. Поэтому лаборатория самостоятельно определяет ответственных лиц, закрепляя их обязанности во внутренних документах: в положениях, процедурах, инструкциях.

1. Актуализация после поверки, калибровки, аттестации, ремонта или ввода оборудования в эксплуатацию. Речь идёт о значениях, указанных в паспортах, протоколах, свидетельствах, а также о данных, полученных от сторонних организаций (ЦСМ и др.).

Рекомендуемый ответственный: метролог или сотрудник, ведущий документацию по оснащению лаборатории.

Что делает:

— вносит актуальные значения в журналы,

— обновляет бирки, идентификационные карты,

— информирует персонал (лист ознакомления, уголок качества и т.п.).

2. Актуализация значений, полученных в ходе калибровки, выполненной силами лаборатории. Речь идёт о ситуациях, когда сотрудники сами проводят калибровку оборудования перед испытаниями или по графику.

Рекомендуемый ответственный: сам сотрудник (испытатель), проводивший калибровку.

Что делает:

— оформляет лист или журнал калибровки,

— вносит коэффициенты в карточку оборудования,

— при необходимости — информирует метролога или руководителя для актуализации общих форм.

3. Актуализация аттестованных значений стандартных образцов (ГСО). Например, при поступлении нового ГСО или окончании срока годности предыдущего.

Ответственный может быть:

— метролог,

— заведующий сектором / руководитель подразделения,

— сотрудник, ответственный за работу с реактивами,

— специалист, оформляющий форму оснащённости по ГСО. Вы можете воспользоваться бесплатной программой ГСО Ассисттент, которая поможет автоматизировать процесс заполнения формы 3 (скачать здесь).

Что делает:

— заносит сведения в форму 3 (или её эквивалент) (подробнее о том, как заполнять формы по оснащённости, мы разбирали в этой статье),

— обновляет подписи на ёмкостях, карточках, бирках,

— информирует персонал.

Распределение обязанностей должно быть официально закреплено — в должностных инструкциях, процедурах СМ или журнале/матрице распределения ответственности. Это не только упрощает контроль, но и повышает доверие со стороны аудиторов

Как часто проводить калибровку оборудования силами лаборатории?

Частота калибровки определяется несколькими источниками:

1. Эксплуатационная документация на оборудование. Производитель может указать конкретную периодичность проведения калибровки:

— перед каждым использованием,

— раз в месяц,

— по мере необходимости,

— при отклонении показаний.Эти требования обязательны к учёту при составлении графика.

2. Методики испытаний. В некоторых ГОСТах, методиках измерений и руководствах указано:

— «Перед началом испытаний провести калибровку прибора…»,

— «Проверка чувствительности весов — ежедневно»,

— или конкретные сроки (например, «не реже одного раза в квартал»).

Такие методики имеют приоритет, так как входят в область аккредитации лаборатории.

3. Внутренние процедуры лаборатории. Лаборатория может установить собственный регламент, если:

— отсутствуют указания в ГОСТах и паспортах,

— требуется дополнительная гарантия точности,

— выявлены нестабильные показания при эксплуатации.

Частота прописывается в СМ: например, в процедуре управления оборудованием или в журнале калибровки.

4. Внеплановая калибровка. Проводится при наступлении одного из условий (но не ограничиваться):

— после ремонта, падения, перегрева,

— по требованию аудитора при проверке,

— при смене ответственного за испытания,

— при обнаружении отклонений в результатах.

В этом случае калибровка оформляется внепланово, но с сохранением полного документационного сопровождения.

Даже если методика не требует калибровки перед каждым испытанием, можно установить разумный компромисс, например: ежемесячно для стабильного оборудования, ежедневно — для весов аналитических классов, каждый раз — для средств, чувствительных к температуре и влажности.

Как быстро/ за какой срок проводить информирование персонала о получении новых зачений?

Какой бы случай не был бы рассмотрен, но информирование сотрудника должно быть прежде чем оборудование/ГСО попадёт в работу.

Ключевой принцип: информирование сотрудников должно быть завершено до начала эксплуатации оборудования, эталона или ГСО с новыми значениями. То есть до того, как оборудование попадёт в работу или начнётся испытание, ответственные сотрудники должны быть ознакомлены с новыми (актуальными) опорными значениями или поправочными коэффициентами.

Если калибровка затрагивает результат анализа, то обязательно делайте отметку в первичных запяисях – журналах испытателей, приготовления растворов. Это необходимо для прослеживаемости результатов:

«Применён поправочный коэффициент к термометру № , установлен по результатам поверки….».

Способы контроля применения поправочных коэффициентов и опорных значений

Для обеспечения корректного применения опорных значений и поправочных коэффициентов в лаборатории необходимо внедрить несколько уровней контроля. Ниже представлены основные способы контроля с пояснениями, примерами и комментариями по реализации:

1. Контроль в рамках наблюдения за персоналом (наблюдение за выполнением работ):

Как реализовать: периодически проводите наблюдения за работой сотрудников (например, в рамках стажировки, внутреннего аудита или плановых проверок). Обратите внимание на следующие моменты:

- использует ли сотрудник актуальные значения (например, при взвешивании, сушке, подготовке растворов),

- сверяется ли он с журналами/листами/бирками/карточками перед началом работы,

- вносит ли корректно данные в записи.

Документальное оформление:

- Журнал наблюдений за персоналом,

- Отметка в листе стажировки или допуске к самостоятельной работе,

- Протокол внутреннего аудита (при проверке компетентности).

Вы можете ввести чек-листы с пунктами проверки на наличие актуальных коэффициентов, подписей об ознакомлении, использования визуальных напоминаний (наклеек и карточек).

2. Проверка в рамках внутрилабораторного контроля качества.

Как реализовать: при проведении ВЛК обратите внимание, были ли учтены поправочные коэффициенты. Например, при контроле результатов взвешивания:

- применён ли коэффициент поправки по температуре (для весов/ГСО),

- учтены ли отклонения, указанные в протоколе аттестации сушильного шкафа,

- использовались ли рекомендованные условия приготовления растворов (например, 20 ± 1 °C).

Документальное оформление:

- Журнал ВЛК с пояснениями,

- Расчётные листы/бланки расчётов (где видна формула, в том числе с применением поправки),

- Протокол анализа ВЛК (отметка о корректности применения коэффициентов).

Если коэффициенты постоянно обновляются, включите в ВЛК задачу проверить, актуален ли источник значений, на который ссылается сотрудник.

3. Проверка расчётов и записей в рамках требований п. 7.11 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019:

Как реализовать: анализируйте первичные записи, журналы, отчёты на предмет:

- применения всех обязательных поправок;

- корректности расчётных формул;

- ссылок на документы (протоколы аттестации, СОП, паспорта, сертификаты ГСО);

- отметок о применении поправок, особенно в нестандартных условиях.

Документальное оформление:

- Журнал расчётов или бланк с расчётами (например, для растворов, массы образца и т.д.),

- Отметка в листе испытаний: «Применён поправочный коэффициент …»,

- Акт проверки документации (в рамках самопроверки или внутреннего аудита).

Используйте шаблоны с выделенными строками или колонками: “Учтён поправочный коэффициент”, “Источник значения”, “Подпись ответственного”.

Контроль применения опорных значений и поправочных коэффициентов — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс, который должен быть вшит в повседневную практику лаборатории. Чем лучше структурированы источники значений, тем проще организовать контроль: от визуального (бирки, карточки) до документального (журналы, листы расчётов, отчёты ВЛК). Уделите внимание подготовке персонала, учёту человеческого фактора и не забудьте закрепить регламент контроля в процедурах СМ. Но самое главное помнить, что сведения о поправочных коэффициентах и опорных значениях должны быть всегда в свободном доступе для всего персонала лаборатории. Не важно кто это будет – стандартизатор, архивариус или лаборант-стажёр.

Надеемся, что данная статья найдёт своих читателей, будет полезна. Вы можете оставить свои комментарии и замечания на данную тему в Telegram-чат. Мы постараемся Всем ответить. Вместе мы сделаем наши мини статьи более полными.

© 2025 год, lab-info.ru. Все оригинальные материалы, представленные на данном сайте, защищены авторским правом. Материалы могут использоваться исключительно в рамках внутренних рабочих процессов и составления шаблонов для использования в организациях. Любое их воспроизведение, распространение или иное публичное использование допускается только с предварительного письменного разрешения автора. Исключение составляют фрагменты официальных документов (например, выдержки из Приказов, ГОСТов), находящиеся в свободном доступе согласно действующему законодательству.